地元の市区町村で、どのような『リタイア世代向けサービス』があるかをご存知ですか?

私は恥ずかしながら、全然知りませんでした。なぜならこう思っていたからです。

- どうせ大したサービスないよ。

- 必要な事は、向こうから教えてくれるはず。

- Webサイトを見ても、欲しい情報が見つけられないし!

しかし自治体で働いてからは、考えが変わりました。

「申請したら、こんなことまで手伝ってくれるの??」

「あのXXさんの講演を、たった数百円で聞けるなんて嘘でしょ・・・」

なんて経験が、たっくさんあったのです。

そこで行政書士資格を持ち、地方自治体勤務経験のあるやのりか。

『リタイア世代向けの自治体サービス』について、リサーチしました!

わかりにくいと評判の、『行政ウェブサイト』の調べ方もバッチリ説明するよ〜

自治体の高齢者サービスを知ろう!

せっかく用意されている自治体サービスを、ぜんぜん使わないのはもったいないです。

「使い勝手が悪い」という声もありますが、全部がそうではありません。

要介護・要支援認定がなくても受けられるサービスは、本当にいろいろあるのです。

無料または低価格が魅力の自治体サービスを先に試して、合わなかったら民間サービスを使う手もあります。

まずはどんな種類があるかを、ざっと知っておきましょう。

住まいのサービス:家賃補助や世話付住宅の提供

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」は、『リタイア世代の住まいの安定』を確保することが目的という、われわれの強い味方!

そのため市区町村は、リタイア世代向けの優良な賃貸住宅や老人ホームの提供、良好な住宅の整備をするよう努力をしないといけないのです。

- 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)の提供

- 高齢者に合うよう考えられた設備がある住宅

- 近くの高齢者福祉施設への緊急通報システムが設置されている。

- 入居者のもとへ生活援助員が来て、在宅生活の支援を行ってくれる。

- 公営住宅への入居基準をゆるめてくれる。

- 月額所得268,000円以下の場合には、家賃補助がある。

- 高齢者世帯向けの住宅改修資金を補助してくれる

あくまで「努力義務」なため、すべての市区町村がまったく同じ住宅サポートを用意しているわけではありません。

サービス提供があれば、必ず市区町村のHPに載っていますので、気になる方は要CHECK!

生活支援のサービス:買い物支援、安否確認、スマホ教室開催!

『介護保険外の生活支援サービス』をご存知でしょうか。

このサービスは、要介護認定のない一人暮らしシニア、またはシニアだけの世帯も対象となっているのが特徴です。

買い物やお掃除など、ちょっとした暮らしのお手伝い、緊急時にコールセンターへ通報できるシステムなど、いろいろな種類があります。

ただし、各市区町村によりサービスの内容や料金、利用条件などが違う点には注意です。

- T字杖の支給(東京都新宿区・無料)

- 補聴器点検(山梨県甲府市:無料)

- 屋根などの除雪費用の援助(新潟県村上市:除雪1回につき上限1万円の補助ほか)

- ゴミや資源物の回収(神奈川県鎌倉市・原則無料)

- 温水プール利用補助券(愛知県豊明市:利用料400円のうち半分を補助)

- スマホ講習会の開催(大阪府八尾市:無料)

- リタイア世代のサポート一覧パンフレット(岡山県岡山市:無料)

他にもペットのお世話サポートや、衣替えのお手伝いなどもありました。

まずはご自身の暮らす市区町村に確認してみましょう。

欲しいサービスがちょうどあったら、最高なんだけど〜!

健康維持のサービス:介護予防・日常生活支援総合事業

全国の市区町村で2017年4月に始まった、リタイア世代が自立して暮らすためのサービスがこちら。

各市区町村が地域の特性に合わせて独自のサービス基準を設定し、リタイア世代からの相談を受け付けています。

まずは市区町村に連絡を!実際のサービスは地域包括支援センターにて受けられます。

- 一般介護予防サービス

- 対象:65歳以上、つまりリタイア世代なら誰でもOK!

- 目的:介護状態にならないための予防知識や、体操などを教えてくれる。

- 場所:地域のサロンや保健所、福祉会館などで、仲間とワイワイ行います。

- 介護予防・生活支援サービス

- 対象:要支援認定の方、または地域包括支援センターでの基本チェックに該当された方。

- 目的:進行予防と生活のサポート

- 種類:自宅への訪問、施設への通所、生活支援、介護予防の4サービスを用意。

介護認定者でなくても、介護保険のサービスを受けられるのです!

安全のサポート:虐待相談

65歳以上のシニア世代に対する虐待相談は、年々ちょっとずつ増えています。

例えば『高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等による虐待』の通報件数は、令和3年で36,378 件ありました。

(令和 3 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等 に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果より)

市町村では「高齢者虐待防止法」を根拠に、次の5つの対策に努めています。

- 虐待の相談窓口を設けること。

- 通報体制を整えること。

- 起こる前の予防、起こってしまった時の早期発見や適切な対処

- 地域包括支援センターなど、関係機関との連携対応

- 一緒に暮らして高齢者の生活ケアをしている方の支援

やっぱりまずは相談!

窓口は自治体の高齢者担当の課や、地域包括支援センターに設けられていますから、気になる場合は相談してみましょう。

「何が虐待になるか、よくわからないなあ」という方は、東京都作成のパンフレットの説明がわかりやすかったですよ〜!

自治体情報の調べ方・7選

「自分の暮らす市区町村のサービを知りたいけど、どうやって調べたらいいの?」

そんな声を聞くことがあります。

自治体のサービスを探しにくいのは事実だと思います。なぜなら民間企業みたいに「広告や宣伝」をしてくれないからです。

どうして宣伝してくれないんだろ。使ってほしくないの〜?

宣伝費に予算を取れないためです・・・・。

私の働いていた役所でも、みんな頭を悩ませていました。

そこで、『自治体サービス情報を手に入れる方法・7選』をご紹介します。

- 市町村が発行する広報誌(市町村から定期的に配られます。ウェブサイトでもチェック可能な場合も)

- 新聞を見る(すべてのサービスが掲載されるわけではありません)。

- 市区町村の役所に電話をする。

- 半官半民の施設へ行く(地域包括支援センター、社会福祉協議会、女性会館など)。

- テレビ・ラジオの行政インフォメーションを聞く(行っていない市町村もあります)。

- 市町村の役所を直接訪ねる。

- 市区町村のウェブサイトを見る。

テレビやラジオは不人気の時間帯(平日の午後三時とか)にやっていることが多いので、聞き忘れることがありそうです。

とはいえ、直接聞きに行くのはちょっと気が重いですよね。敷居も高く感じますし・・・・

一番手軽なのはウェブサイトで調べること。そのコツを、リサーチしました!これでどんどん行政サポートを使っちゃいましょう〜

自治体のウェブサイトで情報をゲットするには?

載っている情報量と種類が多すぎる市区町村のウェブサイトを見るのには、ちょっとしたコツがあります。

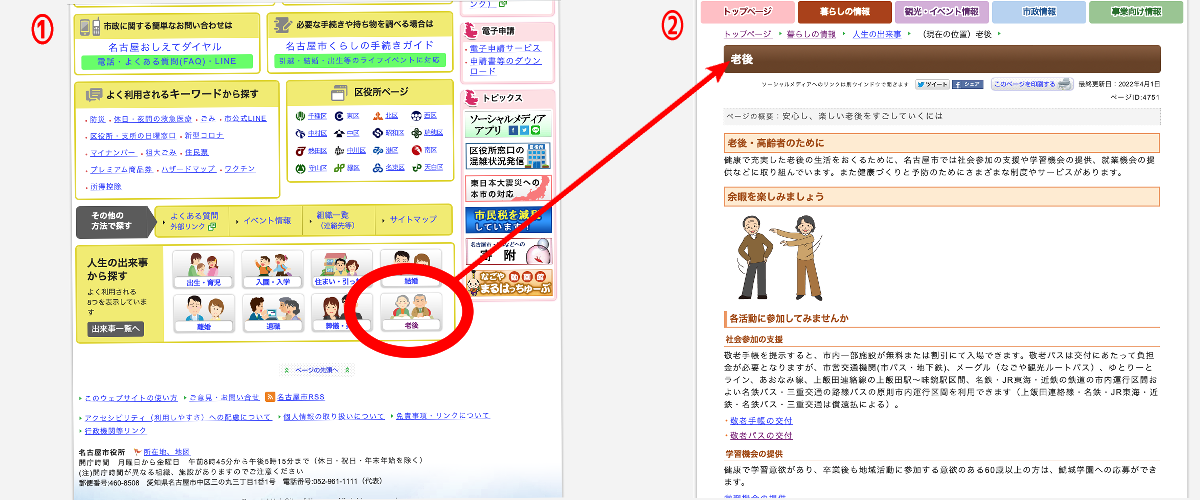

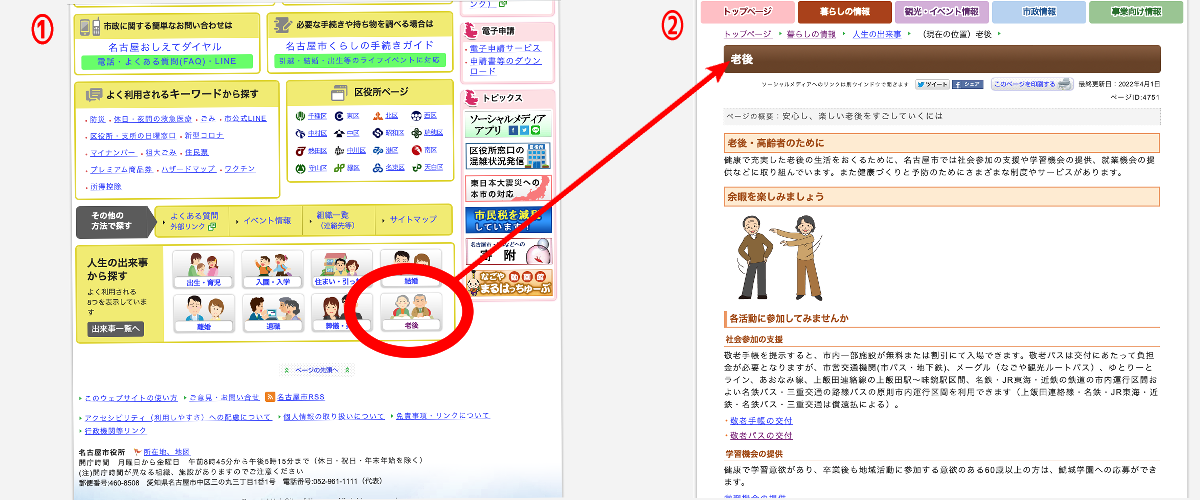

市区町村のウェブサイトを、よくある2パターン別に調べ方を解説しました。

A:どこから調べても、同じ情報が手に入るタイプ。

例えば名古屋市は、トップページから2つのルートで高齢者向けサービスを探せる仕組みです!

トップページを下にスクロールすると、「人生の出来事」として、いろんな人生の状況がカテゴライズされています。

赤丸の「老後」を選べば、高齢者向けの情報がまとまったページにいくことができます。

また、同じくトップページのグローバルナビ「暮らしの情報」からも、高齢者情報が集まったページに行けます。

この2ルートで行き着くページは違いますが、載っている情報はほぼ同じです。

日常生活の支援から住まい(シルバーハウジングなど)のサポート、医療保険などの高齢者サービスを、一気に見ることが可能なので、どちらでも情報の取り漏れがないという便利設計です。

調べ方によっては、出てこない情報がある場合

千葉県我孫子市でも、2ルートから高齢者サービス情報を得ることができます。

まずはトップページの「高齢者・介護」カテゴリーから。

次に、同じくトップページのグローバルナビ「健康・福祉」から。

この2つのルートから知れる情報はほぼ一緒です。

しかし、どちらからも『住まいに関するサービス』を知ることは出来ません!

我孫子市では、高齢者が賃貸住宅を借りるためのサポートシステムや市営住宅の入居条件の緩和などのサービスを用意していますが、これを知るためには、次のルートをたどらなくてはいけません。

我孫子市のように高齢者向けの情報が1つにまとまっていないウェブサイトや、トップページに「高齢者・老後・介護」などのカテゴリー分けのないウェブサイトは、結構あります。

この場合の探し方は「欲しい情報がグローバルナビのどれに当てはまるか」を考え、よく使われる単語をヒントに検索をしてみてください。

- お金や医療、日常生活のサポートを知りたい時は・・・

- グローバルナビの単語:「医療」「福祉」

- その先の単語:「高齢者」「老後」「介護」

- 住居のサポートを知りたい時は・・・

- グローバルナビの単語:「暮らし」「生活」「環境」

- その先の単語:「住まい」「住宅」「公営」など

また、ページの左右に「サイドバー(画像の赤い四角部分)」がある場合は、こちらも必ずチェックしましょう。

例えば福岡県飯塚市のウェブサイトでは、サイドバーにある項目にも情報が散らばっています。

高齢者向けの予防接種情報はサイドバーの①から、後期高齢者医療保険については②から確認できます。

飯塚市では初めてスマホを購入する高齢者には補助金が出ますが、これを知るには③を見なければなりません。

また、必ず一番下までスクロールをしてページは全部見ておきましょう。

ピンポイントで知りたい情報があるなら、虫眼鏡(マークから検索してもいいですよね。

それでもわからなかったら・・・そんな時の最速解決方法はただ一つ。

遠慮せずに電話をしよう!

探せないのはよくあることなので大丈夫!見つけられないのは、私たちのせいではありません。

昔と違って今の行政は、感じ良い対応をしてくれる所が多いですから、ご安心くださいませ。

ただ、ちょっと待たされたり、たらい回しにされることはありますけどね。

も〜、どうしてたらい回しにするのー??

担当が細かーく分かれているからなんです。いわゆる『縦割り行政』ってやつですね。

電話に出る職員さんも「申し訳ないなあ」と思っているのですが・・・

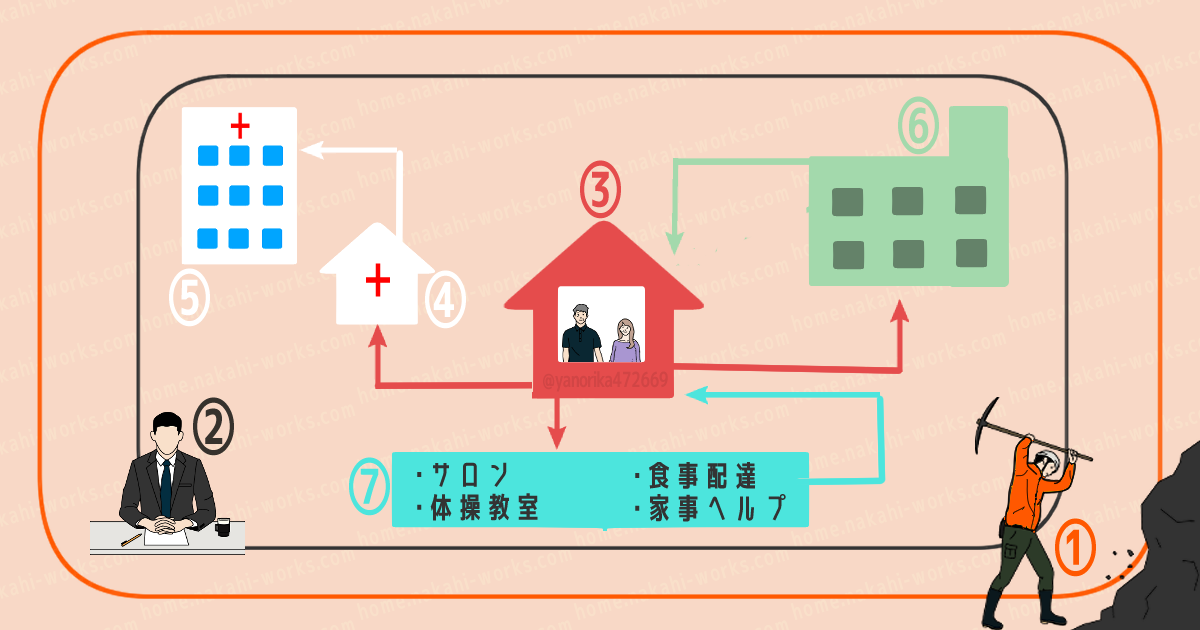

地域包括ケアシステムを知ろう!

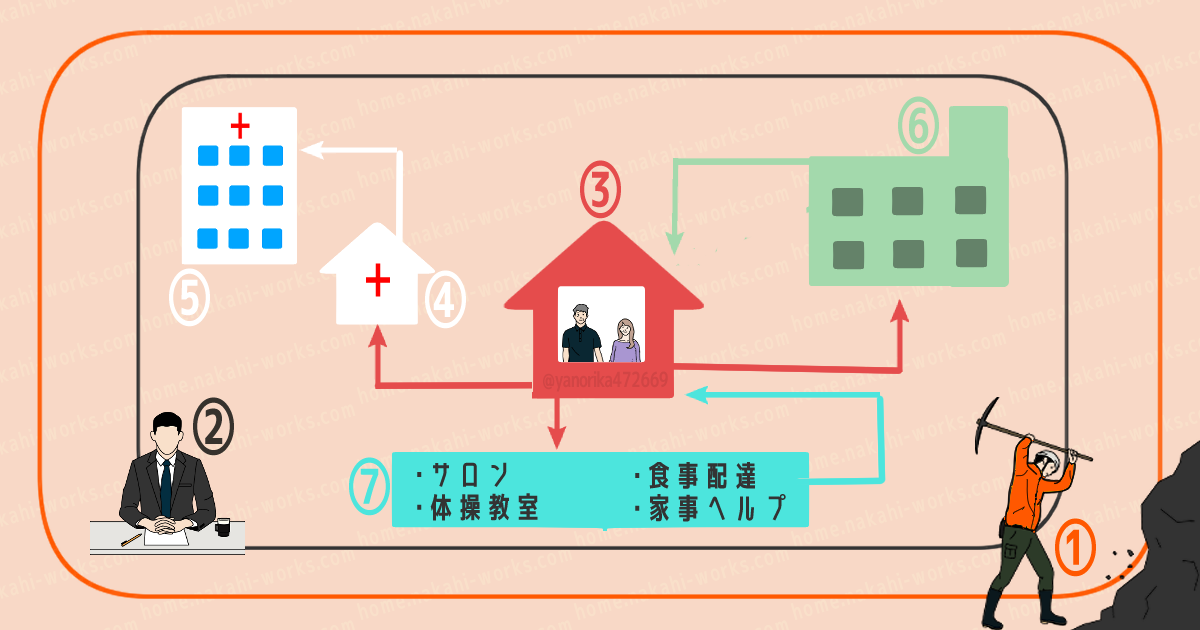

国は2025年を目標に、介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体になって提供できるよう、 地域包括ケアシステムを整えています。

しかし地域の状況は、それぞれで違いが大きいですよね。

そこで都道府県および市町村が、地元の特性に合わせてこのシステムを日々作っているところなのです。

私たちリタイア世代に深く関係してくる地域包括ケアシステム。その仕組みを簡単にご紹介しましょう!

- 行政(国・地方自治体):仕組みの土台担当!サポートのルールづくりをしています。

- 地域包括支援センター:今その人に必要な、医療機関やボランティア団体、介護施設などをコーディネイト。

- リタイア世代:住み慣れた自宅やサービス付き高齢者住宅などで、自分らしい暮らしを!

- 近所の医院:自分の体をよく知ってくれている、かかりつけの医院での治療や診療。

- 病院:手術や入院のときは設備の整った病院へ。かかりつけ医院と連携して私たちをサポート。

- 介護施設:介護が必要になったら、通所や一時入所などで自分を整えよう。また訪問介護を頼んでもOK。

- 社会福祉協議会やNPOなど:健康を維持するためや、ちょっとした日常生活の支援サポートを頼むこともできます。

また厚生労働省は、各市町村がどんなサポートを用意しているかを検索できるページを作りました。

使いやすいかと言われると・・・ですが、使う前に利用できる内容を調べるには良いと思います。

まとめ:地方自治体は高齢者サービスのハブ空港!

今回は、地方自治体のリタイア世代向けサービスをリサーチしました。

注目ポイントは5つです。

- 自治体は地域サービスを束ねるハブ空港。迷ったらここでサポート先を聞いてみよう。

- 市区町村のサービスには、要支援・介護認定の方向けと、リタイア世代全体むけの2種類ある。

- 広告や宣伝は期待できないので、自分から情報を探すスタイル。

- 情報を探すにはウェブサイトが早いけれど、探し方にはコツがある。

- リタイア世代が住み慣れた場所で生涯を過ごせるための「地域包括ケアシステム」が国主導で作られている。

自治体のサービスは自分から情報を取りに行くことが最大のコツです。

『向こうからは、教えてくれない!!』

これが基本と、今すぐ心にきざんで下さい。

私たちは、長い間税金を納めてきました。用意されているサービスや制度を余すことなく使うのは、「国民の権利」です。

試してみてイマイチなら、やめればいいんです。もし「良いサービス」だったら、とてもラッキー!

せっかくの権利ですもの、どんどん調べてガンガン使っていきましょう!

今回は以上です!ありがとうございました。

参考情報:厚生労働省ウェブサイトより