「地域包括支援センター?謎が多いんだよね〜」と言う友人が、何人もいます。

地域包括支援センター 3つのナゾ

- 何をするところなの?

- 誰でも利用できるの?

- 目的はなんなの?

そこで今回は地域包括支援センターをまるっとリサーチ!

さっきのナゾがぜーんぶわかっちゃいますよ〜

やったね!ぼくもおじいちゃんと一緒に行ってみようかな。

地域包括支援センターとは、何するところ?

これが地域包括センターの目的です。

リタイア世代の生活支援を、ワンストップ(1か所でさまざまな用事が足りる、何でも揃う)で引き受けてくれます。

特に介護が発生したら、最初に頼る場所と言えるでしょう。

いろいろな制度をフル活用し、リタイア世代にベストなサービスを紹介してくれる力強い味方なのです。

それでは地域包括支援センターの「頼れる役割4つ」をご紹介します!

①4人の専門家がサポート!

地域包括支援センターでは、4人の専門家がサポートをしてくれます。

その人にぴったりのケアプラン(介護サービス等の計画書)を作り、市町村や施設などと連絡調整をします。

また、計画がきちんと実施されているかのチェックもしてくれる心強さ。「ケアマネさん」の愛称でおなじみ。

サポートが必要な方の相談に応え、利用可能な制度やサービスを紹介してくれます。その守備範囲は「福祉全体どんとこい!」。知識も行政から医療まで幅広いのです。

お仕事内容は今さら説明するまでもないですね。頼れる白衣の天使です。

病気やケガを前もって防ぐ「予防医療」が専門分野。リタイア世代が健康を保てるよう、相談にのったり生活指導をしてくれます。

これらの『専門家たち』がその専門性を活かし互いに連携をとって、リタイア世代のサポートに当たってくれるのです。

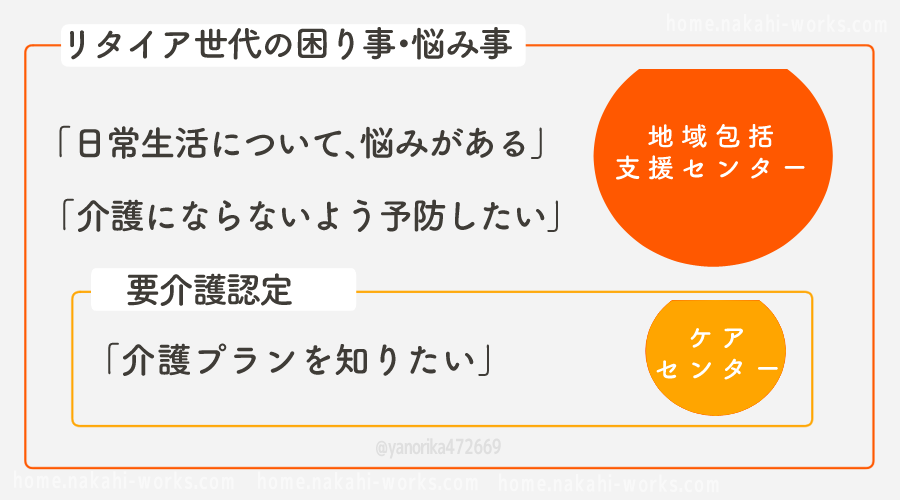

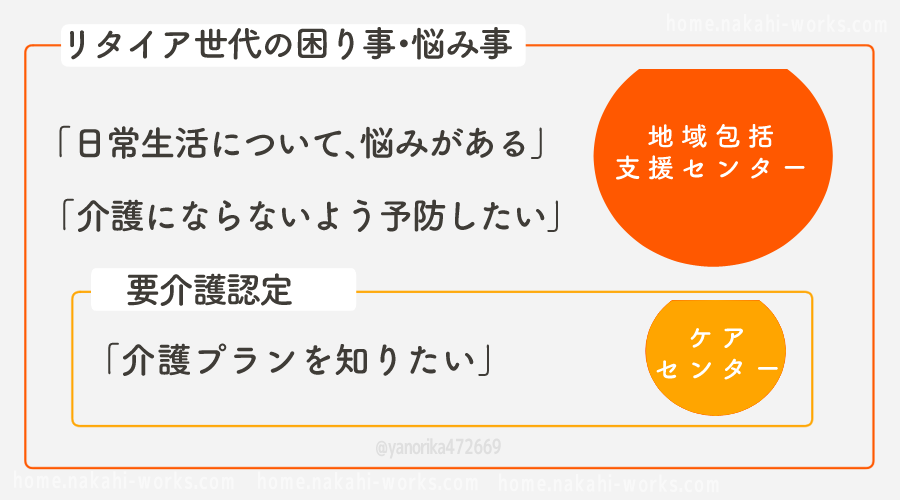

②総合的な相談窓口

ひとことで言えば、『リタイア世代の何でも相談屋さん』です。

地域包括センターといえば「介護ケア」の拠点ですが、本人だけでなく「初めて介護に直面した家族」の相談役としても、力強い存在と言えるでしょう。

しかし!!相談可能な範囲がとても幅広く、決して介護専門ではないことをご存知ですか?

医療や福祉のジャンルを超えて受け止めてくれる太っ腹さ。

例えば「雑草取りやゴミ捨てなどが苦痛になってきた。でも子供たちは遠方で頼れなくて・・・」など、日常生活の不安や悩みでも全然OK!

できる限り自分たちで暮らしたい方にとっても、頼れる窓口になるでしょう。

相談は無料ですから、早い段階で利用するのがコツです。

もし地域包括支援センターでは対応できなくても、ぴったりの施設を教えてくれるなど、トラブルの交通整理役をはたしてくれるはず。

③私たちの権利を守り、助ける!

詐欺や虐待などのトラブルは、誰にでも起こりうることです。そんな時に身近に相談する相手がいなかったら・・・

- 詐欺に引っかかってしまった。

- 悪いお店にいらないものを売りつけられちゃった。

- 今は大丈夫だけど、先々お金の管理が上手くできなくなった時が不安。

私は子供がいない上に一人っ子なので、この点がかなり不安でした。

地域包括支援センターでは、リタイア世代の「権利を守り、助ける」お手伝いも仕事ですから、解決に向けたアドバイスを聞く事ができます。

例えば③の場合なら『成年後見制度』の手続き支援で、私たちが自分の権利を守れるよう、力を貸してくれるのです。

成年後見制度

厚生労働省「成年後見制度はやわかり」

認知症などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。(中略)

このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。

自分が困っているときはもちろん、友人やその家族が悩んでいる時も頼ってOK!

まずは気軽に相談を。

④介護保険で早めの予防&生活をサポート!

「今は元気だけれど、この先介護が必要になったらどうしよう」

「最近物忘れが多くなり、少し不安が出てきた」

今は元気に暮らすリタイア世代も、予防という形で介護保険サービスが受けられます!

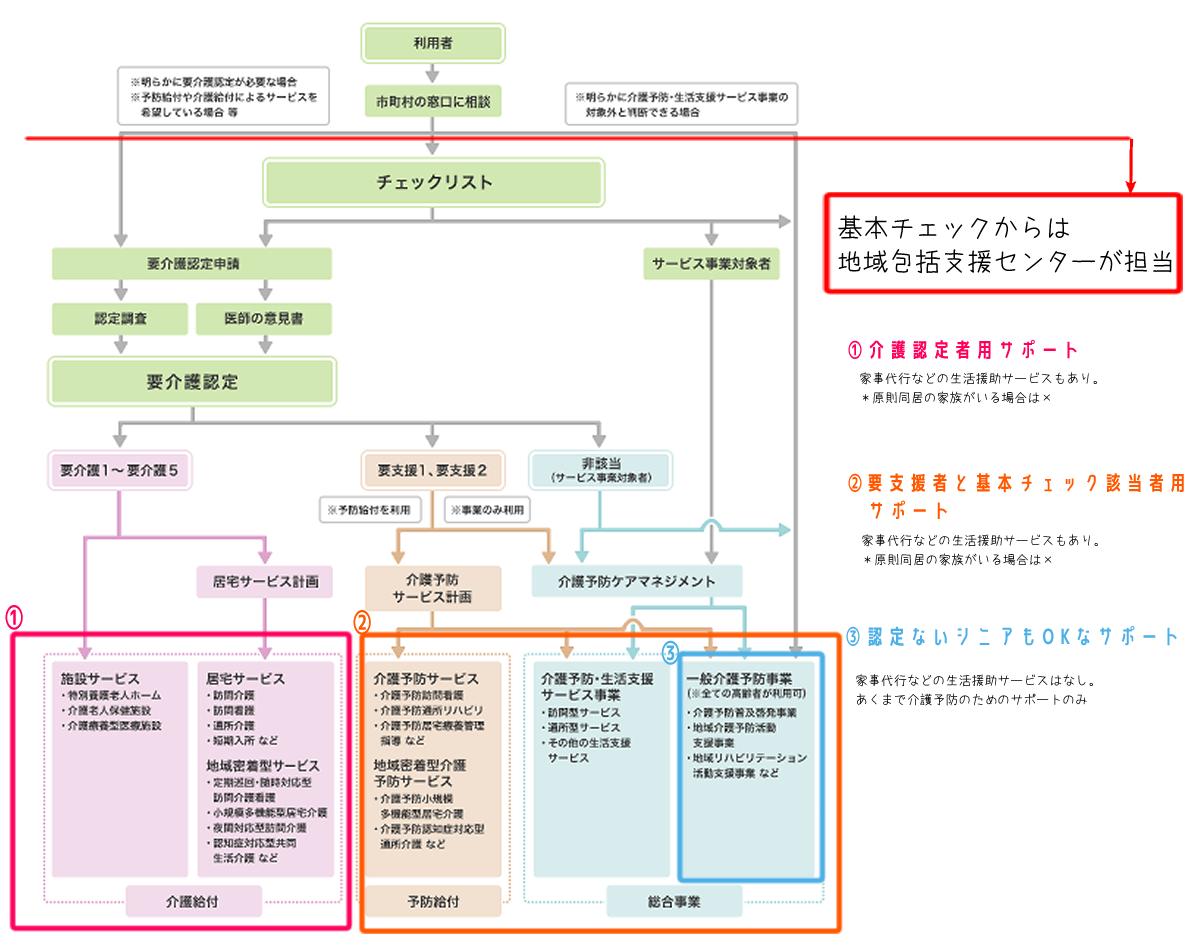

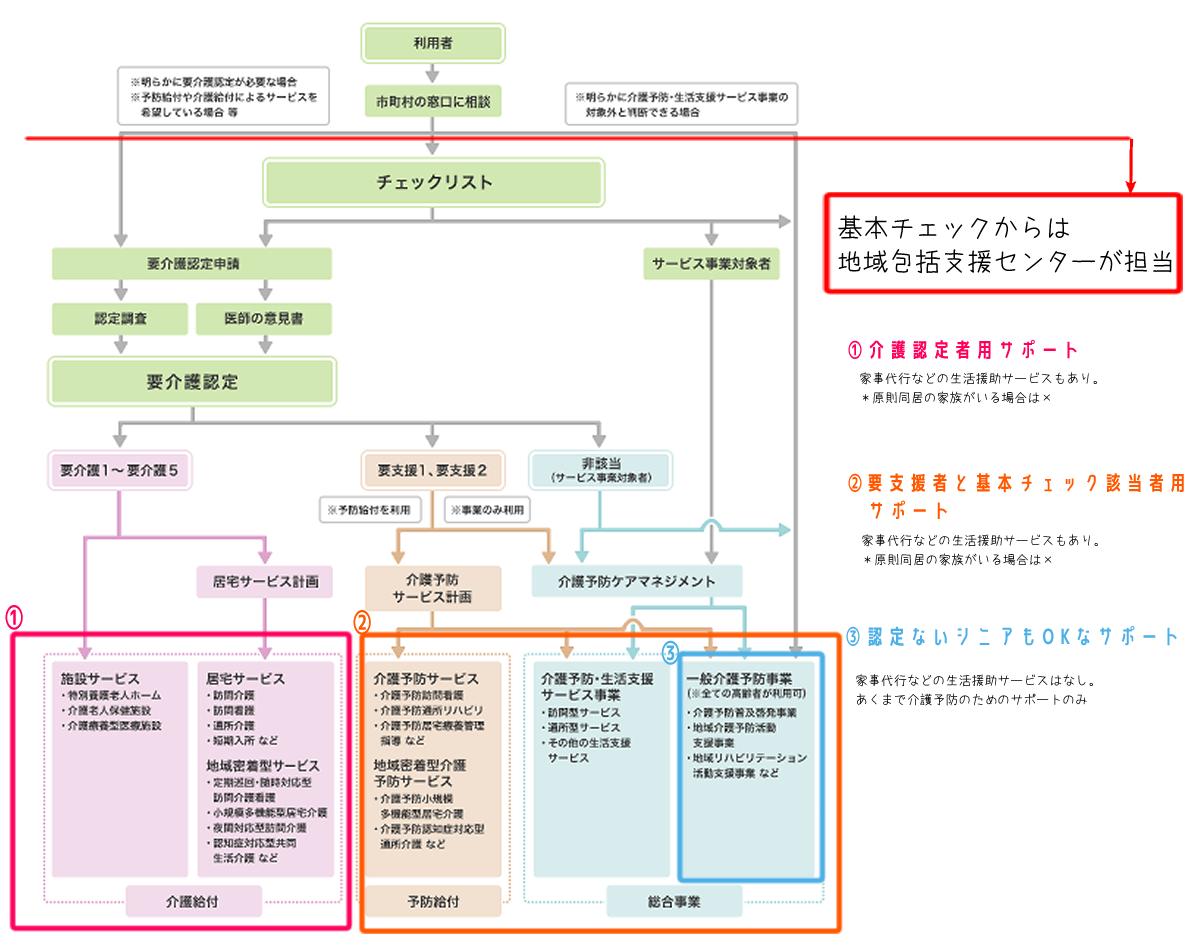

自分の状態に少しでも不安が出てきたら、地域包括センターで「基本チェック」を受けてみるのはいかがでしょうか。

基本チェックの流れ

要支援認定または基本チェック対象者向けサービス

要支援者、地域包括支援センターの基本チェックで対象者となった方々には、こんなサービスがあります。

- 訪問型サービス

- 要支援者には身体介護と生活援助を、基本チェック該当者は生活援助のサービスが受けられます。

- 自宅でのトレーニングなどもあります。

- 日常生活(ゴミ出しや掃除など)のサポートもあります。

- 通所型サービス

- デイサービスの利用ができます。ただし基本チェック該当者には送迎がない場合もあるので注意です。

- 介護予防の体操指導やレクリエーションを行なったりします。

- その他の生活支援サービス

- 食事や家事のサポート、外出の手助けなど日常家事等を代行してくれます。

*原則、同居家族がいる場合は受けられません。 - 市町村で内容にバラツキがあります。

- 食事や家事のサポート、外出の手助けなど日常家事等を代行してくれます。

- 介護予防ケアプラン

- ケアマネージャーが「何に困っているのか」「これからどんな生活を送りたいか」などを、本人やご家族に聞きながら、希望に沿ったプランを提案してくれます。

地域包括支援センターの役割には、「症状が軽い状態を維持をしていく」いうことが含まれます。

介護は重症化を早めにストップすることが、すごく大切だからです。

該当なし!まだまだ元気な方へ・・・介護予防サポート

基本チェックに該当しない方には、介護予防という形でサポートが受けられます。

これは65歳以上なら誰でも参加できるもの。

例えば希望者に向けての介護予防教室や講演会の開催。また体を健康に保つ方法や、効果的な栄養の取り方、うつ病の予防方法などを、シニア向けのサロンや福祉会館などで教えてくれるのです。

自分自身のために、こうしたサービスを上手に利用してくださいね。

利用できる対象者はだれ?

利用できる人

65歳以上の方、つまりリタイア世代です。

ただし、本人の判断力が低くなっている時は、ご家族や介護・支援を担っている方などが代理で利用することもOK!

遠方に暮らしている親について相談したい時は、親本人の暮らす地域にある地域包括支援センターへ連絡してください。

どこにあるのだろう?

「地域包括支援センター」は、各市町村に必ずひとつ以上設置されています。

しかし、どこでも利用できる訳ではありません。

利用できる「地域包括支援センター」は、リタイア世代本人が暮らす住所で決まります。

各センターが担当する範囲は自治体によって様々ですが、「公立中学校の学区範囲」がある程度の目安になるでしょう。

まずは自分の暮らす市町村に問い合わせてみてください(代理で調べる場合は、親が住む市町村に問い合わせてください)。

また、ウェブで「地域包括支援センター 地名(または地域名)」を検索をすると、自身が通える地域包括支援センターにたどり着けると思います。

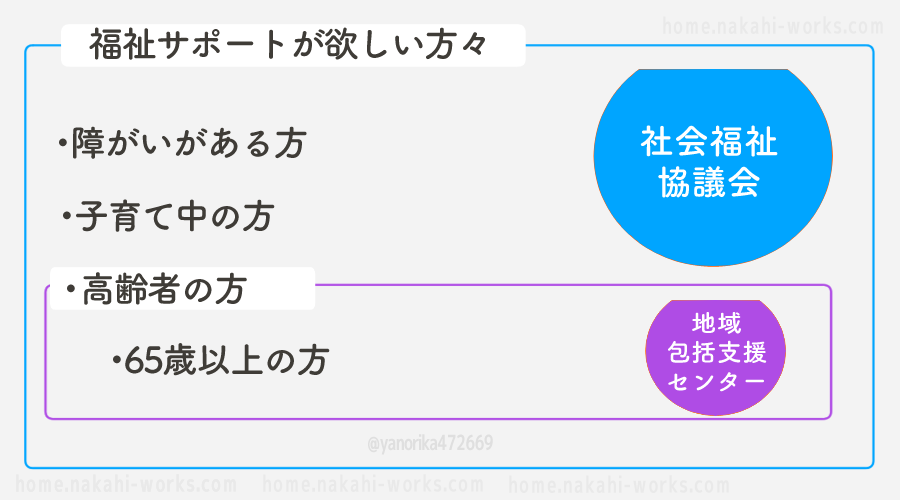

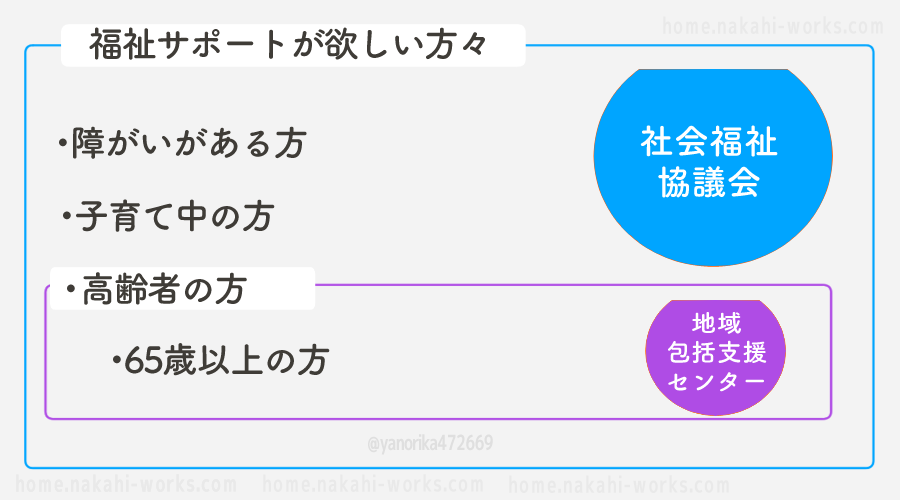

社会福祉協議会やケアセンターとの違いを知ろう!

地域包括支援センターと似た施設に、「居宅介護支援事業所(ケアセンター)」や「社会福祉協議会」があります。

それぞれの違いをリサーチしてみました。

居宅介護支援事業所(ケアセンター)との違い

居宅介護支援事業所(ケアセンター)は、介護に関するケアプランを作成するところです。

つまり「介護専門」ということ。

介護保険法にもとづき、要介護認定を受けた人が自宅で介護サービスなどを利用しながら、日常生活を送る支援が仕事です。

またケアセンターは利用の年齢制限がありません。40歳〜64歳の方でも要介護認定があれば利用できる点を忘れないでください。

対して地域包括支援センターは、その他の日常的な相談も幅広く受け付けてくれます。

例えば「通院したいのに、移動手段に困っている」など、介護とは関係ない生活の悩みもありますよね?

そのような場合は、地域包括支援センターを利用する方が良いでしょう。

社会福祉協議会

社会福祉協議会がサポートするのはリタイア世代だけではありません。障がいのある方や子育てに困っている方など、福祉サポートを必要とする全員が対象です。

しかし地域包括センターは「65歳以上のリタイア世代」のみが対象。

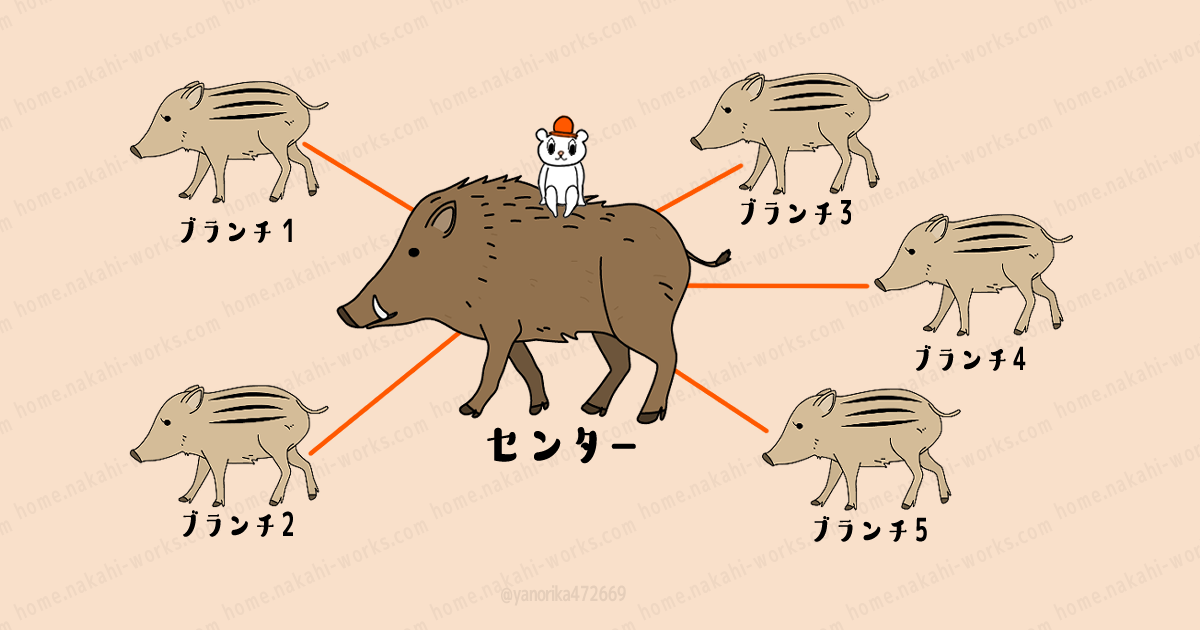

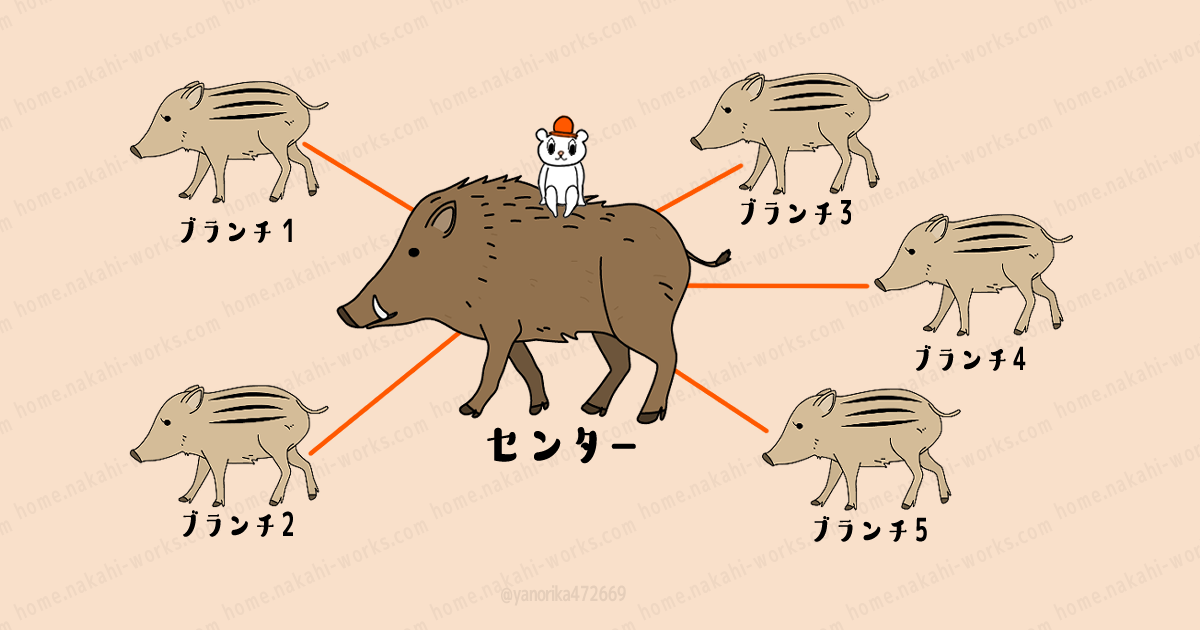

だから福祉全般を担当する社会福祉協議会が、リタイア世代専門の地域包括支援センターを運営している場合があります。

社会福祉協議会が、市町村内に複数ある地域包括支援センターを取りまとめる役割を引き受けているんですね。

地域包括支援センターの仕組みは?厚生労働省との関係は?

リタイア世代の多くは、晩年も住み慣れた地域で過ごすことを望みます。

そのためには地方自治体・民間の施設や団体が協力し、介護・医療・介護予防・生活支援など、暮らしに必要なサービスを提供していく必要がありました。

厚生労働省はこれを「地域包括ケアシステム」と名づけ、市区町村にその拠点を設置しました。それが「地域包括支援センター」なのです。

<地域包括支援センターの現状を知ろう!>

- 令和4年4月時点では全国に5404カ所のセンターが存在しています。

- センターを運営しているのは、自治体20% 自治体からの委託が80%です。

- 委託先は社会福祉法人が54%を占めています。

- センターは原則として1つの市区町村に1カ所以上設置されており、おおむね、2~3万人程度の住民に対して1カ所存在する仕組みになっています。

- リタイア世代の利便性を考え、センターより狭い範囲でブランチが設置されている場合もあります。

*ブランチ:地域の住民から相談を受け付け、地域包括支援センターにつなぐ総合相談窓口のこと - 責任主体は市区町村です。

*参考:厚生労働省「地域包括ケアシステム」「地域包括支援センター」

また地域包括支援センターは、地域のケアマネージャーをサポートする役割も担っています。

例えばケアマネージャーを対象とした研修会、ケアマネージャーどうしのネットワークの確立支援もしているんですよ!

ケアマネさんも、誰かに支えてもらわないとね!

*地域包括ケアシステムについては、こちらから↓↓

まとめ:リタイア世代の公認サポーター

今回は地域包括支援センターについてリサーチしました。注目ポイントは5つです。

- 65歳以上のリタイア世代だけをワンストップで支援する、専任サポーター!

- ケアマネさんや看護師さんなど、専門家による助けが得られる。

- 日常生活の悩みから介護のプランまで、リタイア世代が幅広く相談ができる場所。

- 地域に密着、暮らしている場所を起点にサポートしてくれる。

- 各市町村に1つ以上あり、最寄りの場所が担当になる。

病気と同じく介護も、「早期発見・早期対処」がいちばん大切です。そのためには健康な時は予防が、介護が必要になった時は軽い状態を維持する対策が必要になります。

地域包括支援センターは、それを叶える手助けをしてくれる場所です。また地域ごとにオリジナリティがありますから、元気なうちに一度足を運び、様子を知っておくのがオススメです。

ありがたい制度は気がねすることなく、どんどん使っちゃいましょう。

今回は以上です!ありがとうございました。